퇴직을 앞두고 있는 직장인이라면 퇴직금 계산에 대해 한 번쯤은 고민해보게 된다. 특히 월중 퇴사하게 될 경우 퇴직금이 줄어들지는 않을까 걱정하게 되는데 실제로는 어떨까. 근로자퇴직급여 보장법에 따르면 근로자가 퇴사하면 사용자는 지급사유 발생일로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급해야 한다고 명시되어 있으며 일정 조건이 충족될 경우 개인형퇴직연금 계좌로 이전하는 방식으로도 지급이 가능하다. 다만 근로자가 해당 계정을 지정하지 않을 경우 근로자 명의의 계정으로 자동 이전된다.

퇴직금을 받기 위해서는 몇 가지 조건이 있다. 우선 계속근로기간이 1년 이상이어야 하며 주 평균 15시간 이상 근무한 근로자여야 한다. 동거하는 친족만을 고용하는 사업장이나 가사사용인은 퇴직금 대상에서 제외되며, 2010년 12월 이후부터는 상시 4명 이하의 사업장에도 퇴직급여 제도가 적용되므로 소규모 사업장 근로자들도 해당 요건을 충족하면 퇴직금을 받을 수 있다.

퇴직금 산정은 간단히 말해서 [(1일 평균임금×30일)×총 계속근로기간]÷365의 공식에 따라 계산된다. 여기서 평균임금이란 퇴직일 기준 최근 3개월 동안 받은 임금의 총액을 총 일수로 나눈 것이다. 만약 평균임금이 통상임금보다 낮다면 통상임금을 기준으로 계산한다. 또한, 출산휴가나 육아휴직 등은 평균임금 계산 시 제외된다.

월중 퇴사할 경우도 퇴직금 계산 방식은 동일하다. 실제 퇴사일까지 근무한 날과 그 기간 동안의 임금을 기준으로 평균임금을 산정하므로 손해를 보는 구조는 아니다. 예를 들어 4월5일에 퇴사하는 경우, 1월6일부터 4월5일까지 지급받은 임금을 기준으로 평균임금을 산정한다. 그리고 이를 통해 최종 퇴직금이 산출되는 방식이다.

그렇다면 월급은 어떻게 계산될까. 시급제 근로자라면 일한 시간에 시급을 곱해 계산하면 되며 주휴수당이 포함되어야 한다면 이를 반영해야 한다. 반면 월급제 근로자의 경우에는 일반적으로 두 가지 방법이 존재한다. 첫 번째는 일할 계산 방식으로 ‘월급 ÷ 해당 월 일수 × 재직일수’ 방식이며 두 번째는 실근로시간 기준 방식으로 ‘월급 ÷ 209시간 × 실 근로시간’이 있다. 월 소정근로시간인 209시간은 주 40시간 기준으로 유급휴일 포함해 계산된 수치다.

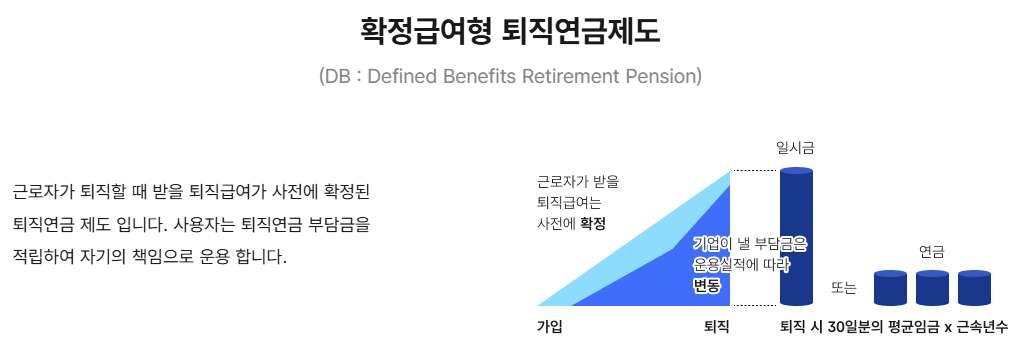

퇴직연금계산기

월급 전액을 지급하는 회사의 경우도 예외는 아니다. A회사에서 근무하던 B씨가 5월16일 퇴사했는데 회사 규정상 당월 임금을 전액 지급받았다. 하지만 대법원은 해당 월의 보수 전액을 평균임금에 넣는 것은 부적절하다고 판단했다. 실제 근로한 일수만큼의 임금만 평균임금 산정에 포함되어야 하며, 초과지급분은 정책적 배려에 의한 것이므로 퇴직금 산정에는 반영되지 않는다.

결론적으로 월중 퇴사를 한다고 해서 퇴직금이 줄어드는 구조는 아니며 오히려 정해진 기준에 따라 공정하게 산정되므로 걱정하지 않아도 된다. 다만 퇴사 전 자신이 받은 임금 내역과 실제 근무일수 등을 꼼꼼히 정리해두는 것이 필요하다. 회사가 퇴직금 지급을 지연할 경우 연 20%의 이자를 지급해야 하므로, 정당한 권리를 적극적으로 요구할 수 있어야 한다.